モーションブラー効果って、ゲームのグラフィック設定でよく見かけますよね。

「なんとなくONにしてる」「最初からONになってるから放置してる」

そんな方も多いのではないでしょうか。

もしくは、そもそも設定項目を気にしたことすらない──という人もいるはず。

ちなみに私は基本OFF派。

パソコンでSteamのゲームをプレイする時など、あまり必要性を感じないので、いつも切ってプレイしています。

でも実はこの“モーションブラー”─

ONにするかOFFにするかで、見た目もプレイ感も意外と変わるんです。

というわけで今回は、

「モーションブラーとは何か?」「どんな時にON/OFFを切り替えるべきか?」を、

比較画像つきでわかりやすく解説していきます。

知ってから設定を意識すると、ゲームがより楽しくなるかもしれません。

モーションブラーとは?

特に気にせず効果ONにしがちな設定。

そう、それがモーションブラー。

ゲームのジャンルにもよりますが、あまり動きのない作品だと効果がわかりにくいかも知れません。

現実の“ブレ”を再現した映像効果

モーションブラー(Motion Blur)は、動いている物体の残像を再現する効果のことです。

現実のカメラでも、被写体が素早く動くとシャッターが追いつかずにブレたような写真になりますよね。

あれを人工的に再現したのが、このモーションブラーです。

ゲームにおいては、カメラやキャラクターが動いた際の“滑らかさ”や“スピード感”を強調するための演出として使われています。

たとえば“剣を振る、車を走らせる、視点を急に動かす”──そんな瞬間に“流れるような動き”を加えて、よりリアルで映画的な映像に見せてくれます。

被写界深度とはまったく別の効果

パッと見だと以前に紹介した被写界深度(Depth of Field)と似ていますが、実は全く別の仕組み。

被写界深度は“ピントが合っていない距離をボカす”ことで奥行きを演出するのに対し、

モーションブラーは“動いていることによる残像”を作り出します。

つまり、こういうことです

📸 被写界深度=カメラの焦点のボケ(距離に関係する)

🎮 モーションブラー=動きによる残像のブレ

と考えるとわかりやすいですね。

うん、やっぱよくわからない。

どんなゲームでモーションブラー効果がわかりやすい?

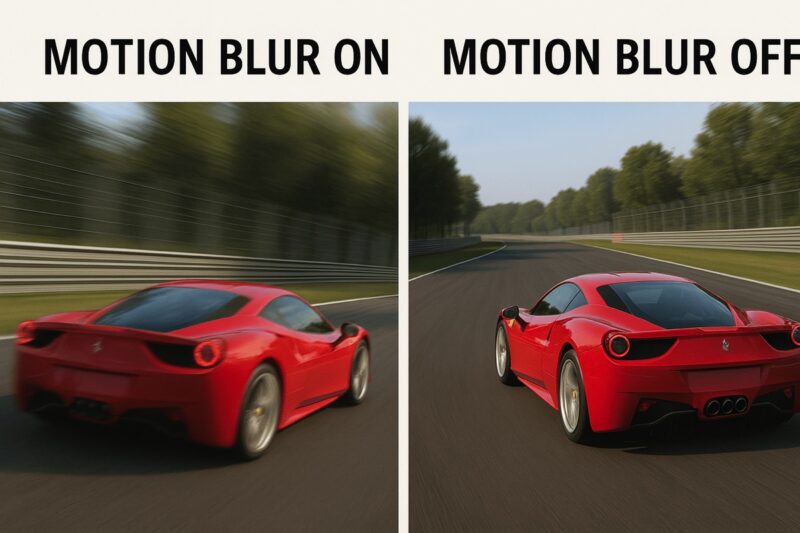

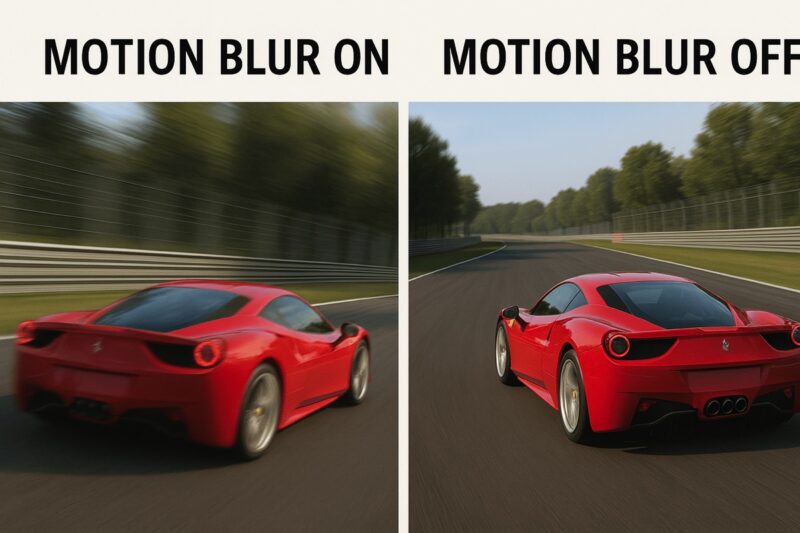

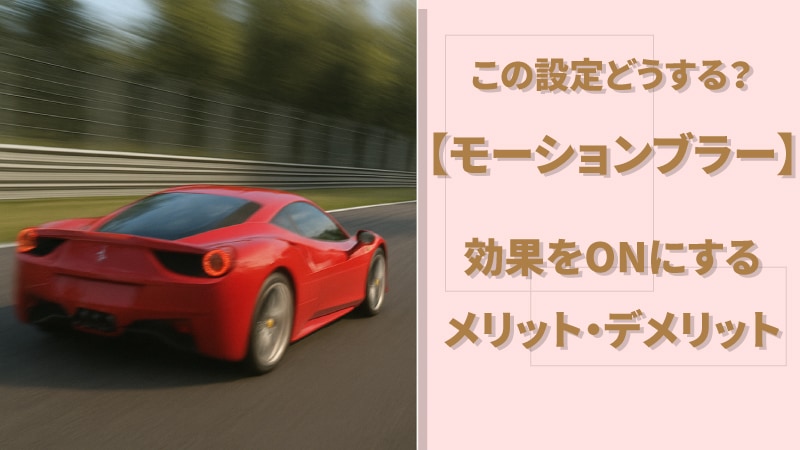

特にシューティングやレーシングゲームのように、カメラや背景が大きく動くタイトルでは違いが一目瞭然。

モーションブラーをONにすると、背景が流れるように見え、スピード感や迫力が一気に増します。

↓そう、例えばこんな感じに↓

逆に、静止シーンが多いゲームや、細かい操作を求められるタイトルでは、

ブラーが強すぎると“画面全体がボヤけて見づらい”と感じることもあります。

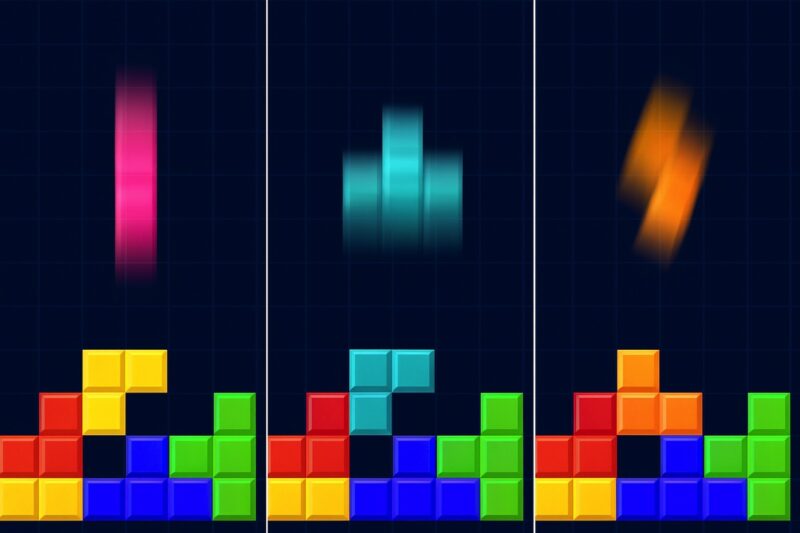

ちょっと極端すぎますが、例えばテトリスにモーションブラー効果をかけたらなんかイライラしてきそうですよね。

注意点:グラフィック負荷も上がる

臨場感が増す一方で、モーションブラーをONにするとGPU(グラフィックボード)への負荷が増える点は要注意です。

ブラー効果は映像処理をフレームごとに追加で計算するため、特に低スペックPCやノート環境ではフレームレート(fps)が低下するケースもあります。

そんな理由もあって、そこまで効果の恩恵を受けられる訳でもない場合やそもそもブラー効果が好ましくない場合はOFFにすると良いというわけです。

「映像のリアルさ」か「プレイの快適さ」か。

どちらを優先するかで、設定を切り替えていくのが理想ですね。

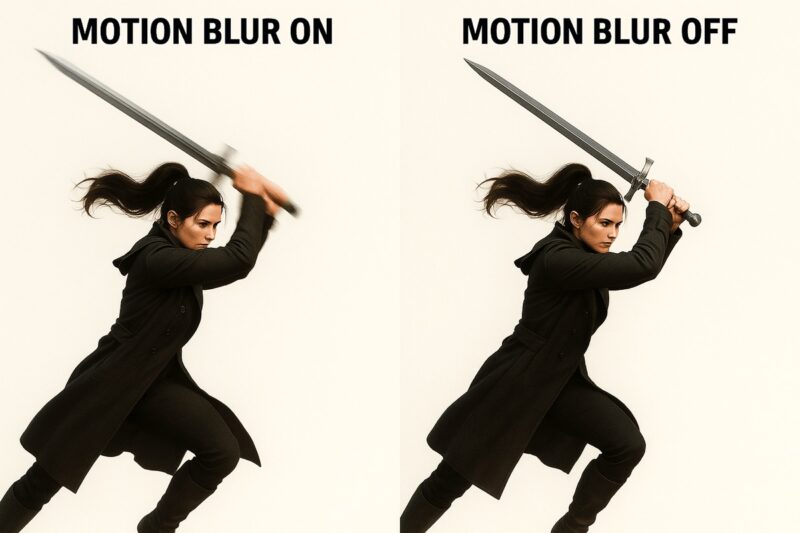

モーションブラーON/OFFの見た目の違い

下の画像を見てみましょう。

左:ON(有効)/右:OFF(無効)

アクションジャンルのゲームでよくあるパターンです。

武器の軌跡に効果がかかるので意識して見ないと気付かないような効果でもあります。

左のONでは、剣の動きに残像が生まれ、アクションのスピード感が強調されています。

一方、右のOFFでは、くっきりシャープな映像で静止したような印象になります。

これは静止画ですが実際のプレイだとジャンプとか滑空とか、武器での攻撃時などに

残像感があるって感じでしょうか。

どちらが正しい、ということはなく、

演出を重視するか、視認性を重視するかで好みが分かれる設定です。

モーションブラーONのメリット:映画的な迫力と没入感

モーションブラーをONにすると、画面の動きが自然で滑らかに見えるようになります。

特にアクションやレーシングのようにカメラ移動が激しいゲームでは、

“映像がつながって見える”感覚が得られるんです。

例えば車を高速で走らせたとき、背景がスーッと流れるようにボケる。

スピード感を感じやすくなり、まるでカメラで実際に撮影したような映像表現ができます。

この効果があることで、スピード感・臨場感・没入感が一気にアップします。

また、意外な利点として、フレームレート(fps)が低下している場面でも動きが滑らかに感じられるという点も。

一種の“目の錯覚補正”みたいなものですね。

ちょっとカクつく瞬間もブラーがうまく繋いでくれるので、結果的に映像が安定して見えます。

さらに、光や火花・魔法などのエフェクト系と組み合わせると、演出力が跳ね上がるのもONの強み。

ファンタジー系やシネマティック表現を重視するタイトルでは、

むしろONにして“世界の空気感”を味わうのが正解かもしれません。

モーションブラーOFFのメリット:くっきり見えて快適プレイ

一方でOFF設定の魅力は、なんといっても視認性と反応のしやすさ。

画面全体が常にシャープに描写されるため、動きの中でも細部をしっかり確認できます。

特にFPSやTPSのように敵の位置を瞬時に見極めるゲームでは、

モーションブラーがONだと“敵がブレて見えない”という不利な状況になることも。

そのため競技系タイトルでは、ほぼ例外なくOFFが推奨設定です。

また、長時間プレイでも目が疲れにくいのもOFF派の理由のひとつ。

ブラーの動きは脳にとって“本当は動いてないのに動いてる”映像なので、

情報量が増える分だけ視覚負担も上がるんです。

結果として、

🎮 快適さ重視ならOFF

🎬 映像美重視ならON

という住み分けが自然にできています。

なぜモーションブラーで酔うの?

ゲームでモーションブラーを強めにかけると「なんか気持ち悪い」「目が追いつかない」という人が出てきます。

これは単純に“好みじゃない”というより、人間の感覚の仕組みとズレるからなんだそうです。

人間って、ふだんは次の2つを照らし合わせて「いま自分は動いてるのか、止まってるのか」を判断してます。

- 目から入る映像(視覚情報)

- 体の中のセンサー(内耳・三半規管)で感じる動き

この2つが同じことを言っていれば酔わないんだけど、

モーションブラーを強くかけたゲームはここにズレが出やすいということですね。

① 画面は“めっちゃ動いてるのに”体は動いてないから

モーションブラーって、カメラを振ったりキャラが急に方向転換したときに、

背景がサーッと流れるように見えるようにする効果。

で、脳からすると「お、景色が流れてる、じゃあ自分も動いてるんだな」と解釈しようとします。

でも実際のプレイヤーはイスに座ってる状態。

内耳は「いやいや、動いてないよ?」って言ってます。

この “目は動いてると言ってるのに、体は動いてないと言ってる” 状態が続くと、

脳が「どっちを信じたらええねん…」ってなってオエー!!って気持ち悪さが出る。

これがゲーム酔いの基本パターンです。

② ブラー中は“ピントが合わない映像”を見せられてるから

モーションブラーが強い映像というのは、わざと輪郭をぼかして残像を作ってますよね。

でも人間の目は、ボケたものを見ると自動的にピントを合わせようとするんです。

※これは感覚的に分かると思います。

しかも対象に動きがあるのでブラーの形が変わるから、目がずーっと小さくピント調整をがんばることになる。

その結果、

- 目が疲れる

- 集中しづらくなる

- 軽い頭痛・吐き気が表れる

→ 「なんか酔ったみたい」と感じる

っていう流れになるわけです。

③ どこを見ればいいかが一瞬わからなくなるから

顕著なのがFPSゲーム。

強ブラーをかけた画像、これに動きがあったら100%吐きそうじゃないですか?

視界の中で背景も敵も銃も同時に流れてると、視覚の注目先が一瞬なくなるわけです。

人間って「ここが重要です」っていうピントを合わせる輪郭があると安心するんだけど、

ブラーで全部がニュッと動くと“重要なものが溶ける” → 不安定に感じる → 気持ち悪い! になります。

なので気をつけたいポイントとしては

- カメラ速度が速いゲーム

- 視点をよく振るゲーム

- 背景に情報が多いマップ

このあたりはモーションブラーと相性悪めです。

④ モーションブラーは“動きに対してかかる”ので量が読めない

被写界深度と違って、モーションブラーは「動いた分だけ」いちいち効果がかかります。

つまり、プレイヤーが視点を振れば振るほど、ブラーが強くなる。

この“量が一定じゃないブラー”って、脳にとってはさらに負担が大きい。

被写界深度は止まっててもボケるし、ボケる範囲も一定だから脳が慣れるのですが、

モーションブラーはプレイ中にどんどん形が変わるから「また変わった」「また変わった」って処理が増える。

これも脳がバグって酔う原因のひとつ。

じゃあ酔いやすい人はどうすればいい?

ここまで書くと、「じゃあモーションブラーはOFF一択じゃん!」ってなるのだけど、

実際そのとおりで、酔いやすい人はOFFにするのが一番手っ取り早いです。

あとはこういう順番で試すのがオススメですね:

- まずはモーションブラーをOFF

- それでも酔うなら視点移動速度(カメラ感度)を落とす

- それでもダメならFOV(画角)を少し広げる

この流れでいじると、多くの人はプレイしやすくなるはずです。

集中するとホントにオエーッってなりますからね。

楽しむためにプレイしてるのに、体調崩したら本末転倒ですわ。

被写界深度(Depth of Field)との違い

よく混同されるのが被写界深度(DOF)。

これも「背景がボケる」効果ですが、モーションブラーとは原理がまったく違います。

こんな感じでカメラのレンズのボケ効果というか、今いる場所からの距離に対してかかる効果なので

激しく動いてもブラーのような効果とは異なります。

| 比較項目 | 被写界深度 | モーションブラー |

|---|---|---|

| 原因 | ピントの範囲 | 動きの速さ |

| 発生状況 | 静止中でも出る | 動いたときのみ出る |

| 見た目 | 背景がボケる | 動くものが流れる |

| 主な目的 | 奥行き演出 | スピード演出 |

簡単に言うと、

被写界深度=ピントのボケ

モーションブラー=動きのブレ

という関係です。

どんなゲームでON/OFFを使い分けるべき?

実際のところ、モーションブラーの最適設定はプレイスタイルとジャンル次第です。

どちらが正しいというより、“どんな遊び方をしたいか”で決めるのが一番。

私の個人的な意見ですが、こんな感じはいかがでしょう?

| ジャンル | おすすめ設定 | 理由 |

|---|---|---|

| FPS/TPS(シューティング系) | OFF | 敵がブレずに見える。反応速度を落とさないため。 |

| レース/アクション | ON(軽め) | スピード感や迫力が出る。演出重視なら断然ON。 |

| RPG/アドベンチャー | ON or OFFどちらでもOK | 戦闘重視ならOFF、演出やムービー重視ならON。 |

| シミュレーション/ストラテジー | OFF | カメラ固定が多く、ブラーの恩恵が少ない。 |

| ホラー/サバイバル | 弱めのON | 視界の揺れとブラーで緊張感を演出できる。 |

📌 ワンポイント:

「プレイの正確さ」を求めるならOFF、

「臨場感や演出」を楽しみたいならON。

まとめ:モーションブラーは“リアル”と“プレイ感”のバランスで選ぶ

ということで、今回はゲームのグラフィック設定から「モーションブラー」について紹介しました。

設定ひとつで“映画のような迫力”にも“クリアな操作性”にも変わる便利な効果です。

一度OFFで遊んでからONに切り替えると、

「おっ、全然違う!」と体感できるはずです。

ただし、酔いやすい人や競技性を重視するプレイヤーにはOFFがオススメ。

あとは私のように出来るだけグラボの使用率を低めにしたい、という方もOFFがオススメですね。

実際、グラボの使用率ってどのくらいがベストなのか?

PS5やXboxなどのハードの場合はどのくらいの設定が良いのか?

そんなことも調査してみたいと思います!

最後までお読みくださいましてありがとうございました。

アンチエイリアスって必要?

アンチエイリアスについて紹介してます

アンチエイリアスの種類について紹介

FXAAやTAAという細かな設定と違いについて

被写界深度について詳しく紹介

ボケ大好きな方必見!被写界深度について詳しく紹介してます

コメント